Montag(n)es se déroule en Centre-Bretagne. C’est un paysage où s’agite une galerie de figures aux prises avec les forces telluriques de ces terres de légendes, contrastant avec le trop grand calme des collines arborées. Marie Dilasser aime nous perdre dans le trouble des corps et des esprits perturbés de ses personnages.

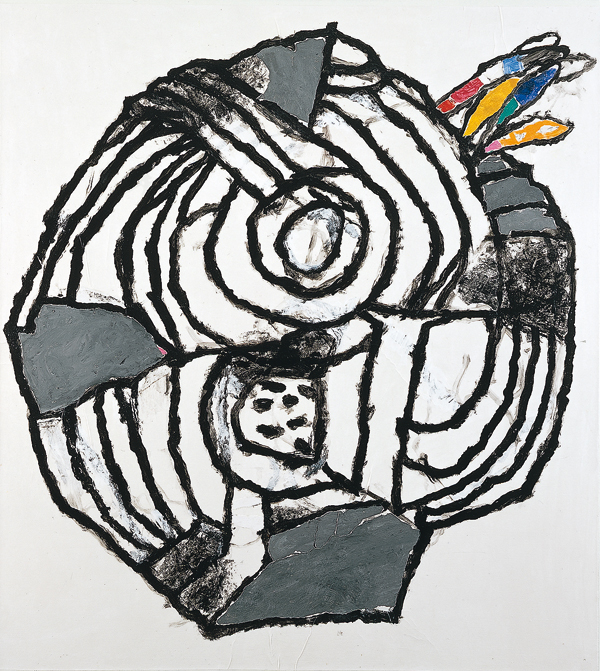

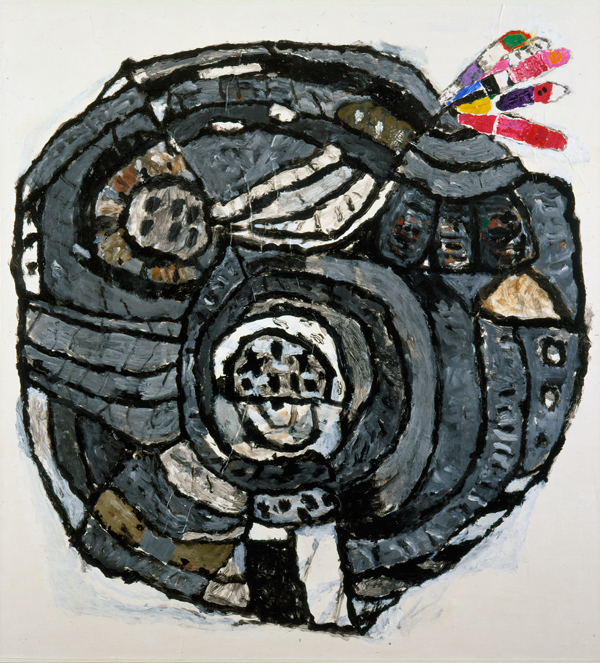

Découvrez le cahier que La Récolte a consacré à cette pièce en 2019, avec un large extrait du texte, un entretien avec l’autrice, un témoignage sur la création du texte de la comédienne Marie-Lis Cabrières, une réaction de l’autrice Romain Nicolas ainsi que des peintures de François Dilasser.

Ça m’aide à réfléchir de casser des cailloux, pour l’instant il ne se passe pas

Montag(n)es, Marie Dilasser

grand-chose d’autre que des cailloux qui se brisent quand je réfléchis mais un jour

je réussirai à vous ouvrir un horizon avec cette pioche !

La Pièce

Extraits de la pièce

Elfie Razhad. – Toutes ces collines sont magnifiques, rien à redire : on respire, on se détend, on admire. Mais faudrait pas croire qu’elles se sont dressées là seulement pour nous apporter calme, vue et sérénité. On les a corrigées pour que nous puissions y vivre, y chasser et nous y promener sans difficulté majeure. Quand on arrive tout en haut de certaines d’entre elles, nous pouvons admirer cette campagne qui se déploie à perte de vue : Silencieuse, arborée là où on a voulu des arbres, habitée là où on a voulu des habitations et champêtre là où on a voulu des champs. Tendez l’oreille sur ce calme rural, appréciez la sagesse de ce troupeau de collines, laissez-vous submerger par vos émotions. Le soucis, c’est qu’aucun être vivant ne peut supporter en permanence tant de calme, tant de sérénité et de soumission. Vous avez trouvé les habitants cordiaux et courtois à quelques exceptions près. Vous avez pensé que ce cadre y était pour beaucoup : aucune violence, douceur et harmonie. Détrompez-vous. Cette cordialité et cette courtoisie ne sont qu’une apparence. Aucun être vivant ne peut supporter tant de cordialité et de courtoisie. Parlez-en aux commerçants et aux pangolins. Non. Quelque chose bouillonne à l’intérieur des bois, à l’intérieur des roches, à l’intérieur des habitations. Quelque chose brûle dans la chair des habitants. Une guerre lente, une lente rébellion, la guerre des lents.

Narration. – Nous vivons à Guerlédan. Guerlédan est un village farci de collines dans le Centre-Bretagne. Le Centre-Bretagne est collineux parce que les fonds marins et océaniques se mirent à tellement pousser la terre par le Nord, par le Sud et par l’Ouest, qu’en se contractant celle-ci n’eut pas d’autre choix que de s’empiler sur elle-même.

Paule Kadillac. – Boruta Priscillone !

Narration. – Nous vivons à Guerlédan.

Paule Kadillac. – Boruta Priscillone !

Narration. – Nous vivons à Guerlédan.

Paule Kadillac. – Boruta Priscillone !

Boruta Priscillone. – Où est-ce que nous vivons ? Paule Kadillac !

Paule Kadillac. – Nous vivons à Déguerlan.

Narration. – Bien que nous ne soyons pas très éloignés les uns des autres, nous ne vivons pas du tout les même choses

Paule Kadillac. – Boruta Priscillone, je n’arrive pas du tout à tailler les hortensias !

Narration. – Nous vivons à Guerlédan depuis si longtemps que des collines se sont mises à pousser en nous

Boruta Priscillone. – Je vais les tailler !

Narration. – Nous sommes éclatés dans le paysage

Paule Kadillac. – Je ne sais pas pourquoi Boruta Priscillone, chaque fois c’est grimaçant, il faut que tu m’apprennes !

Narration. – Nous connaissons Guerdélan mieux que nous. Les collines y sont maintenant à peu près fixes alors que tout en nous bouge

Boruta Priscillone. – S’il y a un client qui entre pendant que je t’apprends à tailler les hortensias Paule Kadillac, aucun de nous ne l’entendrait !

Paule Kadillac. – On devrait tout emmener dans le jardin ! faire bar-tabac-épicerie dans le jardin ! Les clients entreraient par le portail et les hortensias seraient bien taillés !

Narration. – Nous avons vu naître les collines de Guerdélan depuis nos arrière-arrière-arrière-grands-parents / Qui ont cru voir naître les collines de Déguanler’ depuis leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents / Qui n’ont rien vu venir de Léguander’. Le sol se mit à faire des vagues constituées d’un tas de matières différentes

Guerlédan, Guerdanlé, Dégrelan, Edranglé, Danléguer, Erdéglan, Lerdéguan, Glendalèr, Elendrag, Reglédan, Déguerlan, Gradélen, Danléreg’, Grandéler

Elfie Razhad entre pour acheter un paquet de tabac.

Elfie Razhad. – Comment va Boruta ?

Boruta Priscillone. – Il y a moins de grisaille en moi que dans le ciel, et toi Elfie Razhad, ça va ?

Elfie Razhad. – Tant que je peux m’acheter du tabac, ça va.

Échange commercial entre Elfie Razhad et Boruta Priscillone.

Narration. – En se formant les collines provoquèrent de nombreux dégâts humains : Un grand nombre d’entre nous se fait gober et ingérer par la terre et le limon / Nombre d’entre nous gobés ingérés par terre et limon / Sommes enduits de terre et de limon / Sommes terre limon /Quand nos têtes basculent / Parce qu’elles basculent nos têtes / Nos têtes de terre et limon basculent forcément vers le ciel / On ne voit presque plus le ciel

Boruta Priscillone. – Elfie Razhad, qu’est-ce que tu penses de nos hortensias ?

Narration. – Un peu de ciel et beaucoup d’ardoise / L’air est rempli d’ardoise / Le ciel est en ardoise et les nuages appuient sur nos yeux / Les nuages appuient sur nos yeux de terre et limon

Elfie Razhad. – Je n’ai jamais fait très attention à vos hortensias.

[…]

L’autrice

Marie Dilasser

Marie Dilasser intègre en 2000 le département écriture de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Elle y rencontre la théorie Queer, le trouble dans le genre et les traboules. Elle revient ensuite en Bretagne et achète des truies avec ses premiers droits d’autrice. Entre naissage et engraissage, elle écrit cinq textes, puis transforme le tout en pâtés et rillettes. Pendant six ans, elle gère un bar-tabac-épicerie au-dessus duquel elle continue à écrire. En 2019, elle cesse d’être marchande de cuite et se consacre à l’écriture.

Entretien avec Marie Dilasser, par Hélène Soulié

Marie Dilasser dresse des paysages. Pour l’interviewer, je lui propose que nous nous retrouvions dans un petit port de pêche, à coté de Sète. Elle accepte (de traverser le pays), m’assurant qu’elle aime beaucoup prendre le train, qu’elle écrit en mouvement.

Tu as choisi que nous nous installions ici, sur ce ponton ?

Oui, tout à l’heure, il y avait sur ce ponton deux personnes, elles étaient assises sur des petites chaises pliantes, dos à nous, comme isolées dans le paysage. J’ai pensé que ça pouvait être Rolande et Barthes !

Rolande et Barthes ?

Oui !!! J’écris sur les fragments amoureux de Roland Barthes en ce moment (Roland·e·s et Barth·e·s, fragments amoureux, c’est le titre provisoire…), une commande de Laurent Vacher. Alors je vois des couples partout.

Tu aimes les pontons ?

Oui… On est ni sur la terre, ni dans la mer. On est au bord. Être au bord, c’est être entre ce qui est et ce qui n’est pas encore décidé, inventé, formulé. C’est bien pour une interview non ?

Le théâtre que tu écris a à voir avec ça ?

Oui… Rien n’y est figé, fixé. Tout est constamment en métamorphose, polymorphe.

Comme une photo que l’on développerait sans cesse ?

Oui… une image qui ne parviendrait jamais à trouver sa forme finale.

J’ai la sensation à la lecture de Montag(n)es par exemple, que les personnages sont enveloppés dans le corps et dans la langue par un territoire duquel ils cherchent à s’extraire. Quand on lit Paysage intérieur brut, c’est aussi le cas…

Oui, les figures sont des corps-territoires qui veulent se défaire du territoire mental et géographique qui les constitue. Dans Paysage intérieur brut, il y a un bœuf dans le salon de Bernadette qui la terrorise et l’empêche de sortir de sa cuisine. Tout l’enjeu de la pièce sera pour Bernadette de trouver un moyen de sortir de sa cuisine, de son état, de sa névrose et donc de se débarrasser du bœuf.

Dans le texte que je t’ai commandé, MADAM#2 Faire le mur, c’est différent, les graffeuses sont « fondues dans la ville ». Elles ne veulent pas en sortir. La ville est leur terrain de jeu.

Elles sont la ville. Elles l’impriment, y posent leurs blazes. C’est leur territoire, et elles ont trouvé le moyen de se l’approprier. Ce dont elles veulent s’extraire, c’est de la relation à ceux qui les empêchent d’aller plus loin. Les autres graffeurs, la famille, les flics. Et elles cherchent les moyens de contourner ces empêchements pour s’approprier ce territoire-ville et exister pleinement.

Ces tentatives de s’échapper ou de s’extraire se traduisent souvent par la présence de véhicules dans tes pièces… Des voitures dans MADAM#2 Faire le mur et dans Paysage intérieur brut, un vélo et un pick-up dans Montag(n)es, des fauteuils roulants dans Les Vieilles… Un peu comme des autos-tamponneuses qui se cogneraient aux quatre coins du plateau…

Oui, le déplacement permet d’agir sur le monde et sur soi, d’opérer le changement, et en voiture ça va plus vite ! Les vieilles s’échappent de leur maison de retraite parce qu’elles ont l’impression d’être déjà mortes, alors pour pouvoir vraiment mourir – comme elles l’entendent, au plus proche du mouvement de la vie –, elles vont dans le bois.

Dans Montag(n)es, les essuie-glaces et le moteur de la voiture prennent la parole. est-ce qu’on pourrait dire qu’ils se personnifient ?

Les essuie-glaces et le moteur sont des voix. Celles qu’entend Paddy Mac Doom dans sa cuite. Elles lui permettent d’avancer. Je veux dire de réaliser où il est, de le réveiller.

Ces voix prennent le relais de ce que Paddy Mac Doom ne peut plus formuler ?

Oui, c’est l’extérieur qui vient animer l’intérieur. Alors, on pourrait dire que les essuie-glaces et le moteur deviennent Paddy Mac Doom. Ou que Paddy Mac Doom devient le moteur ou les essuie-glaces. Il devient ce qu’il voit. Ou ce qu’il entend.

La figure est donc à la fois constituée de ce qu’elle dit et de ce qu’elle entend ou voit ?

Oui. Elle est traversée.

Les figures de ton théâtre sont traversées donc, et se percutent et /ou s’entrechoquent (je pense toujours à mes autos-tamponneuses…)

Oui. Parce qu’il y a chez elles une peur de la confusion des corps. Elles cherchent à s’extraire du rôle que les autres veulent leur attribuer, à dessiner elles-mêmes leurs contours, et ça passe par des collisions.

Tu parles de figures. Ça me fait penser à Francis Bacon…

Oui, je regarde souvent ses peintures, elles m’inspirent beaucoup.

J’ai en tête la photo très connue de son atelier… C’est quelque chose qui te parle ?

Oui… (on regarde la photo)1

C’est vraiment le bordel ! J’ai cette sensation de chaos quand je commence à écrire. Dans La Logique de la sensation2, Gilles Deleuze dit que le peintre ne part jamais d’une toile blanche, que tout ce que le peintre a dans la tête et autour de lui est déjà sur la toile au départ, et que tout son travail est de désencombrer, de « nettoyer », pour faire surgir l’œuvre. Je crois que c’est pareil pour la page blanche. Je ne pars jamais d’une page blanche. En fait, il y a tout un chaos qui remplit la page avant l’écriture. J’ai des images en tête, des références, des clichés, toute une série d’associations d’idées, avant de passer à l’acte. Il y a tout un travail préparatoire.

[…]

1. Francis Bacon : L’Atelier – Margarita Cappock – Éditions La bibliothèque des arts

2. La logique de la sensation – Gilles Deleuze – 1981 – Éditions de la Différence

Découvrez l’intégralité du cahier

Marie Dillaser

Extraits de Montag(n)es, de Marie Dilasser

Entretien avec Marie Dilasser, par Hélène Soulié

Un théâtre qui se pointe et dit : en garde !, par Romain Nicolas

Comme une montagne en négatif, par Marie-Lis Cabrières

Planètes à plumets, peintures de François Dilasser