Une petite ville au bord d’un lac, un quartier pavillonnaire en haut d’une côte. Il y a ceux qui sont restés, ceux qui sont partis pour toujours, ceux qui reviennent, ceux qui se sont manqués et le lac qui semble lui aussi s’animer en réaction à l’ennui… Laissez vous happer par l’étrange poésie de cette pièce.

Découvrez le cahier que La Récolte a consacré à cette pièce en 2020, avec des extraits de la pièce, un entretien de l’autrice avec Marie Cléren & Matthieu Salmon, un entretien de la géographe Magali Reghezza par Simon Grangeat

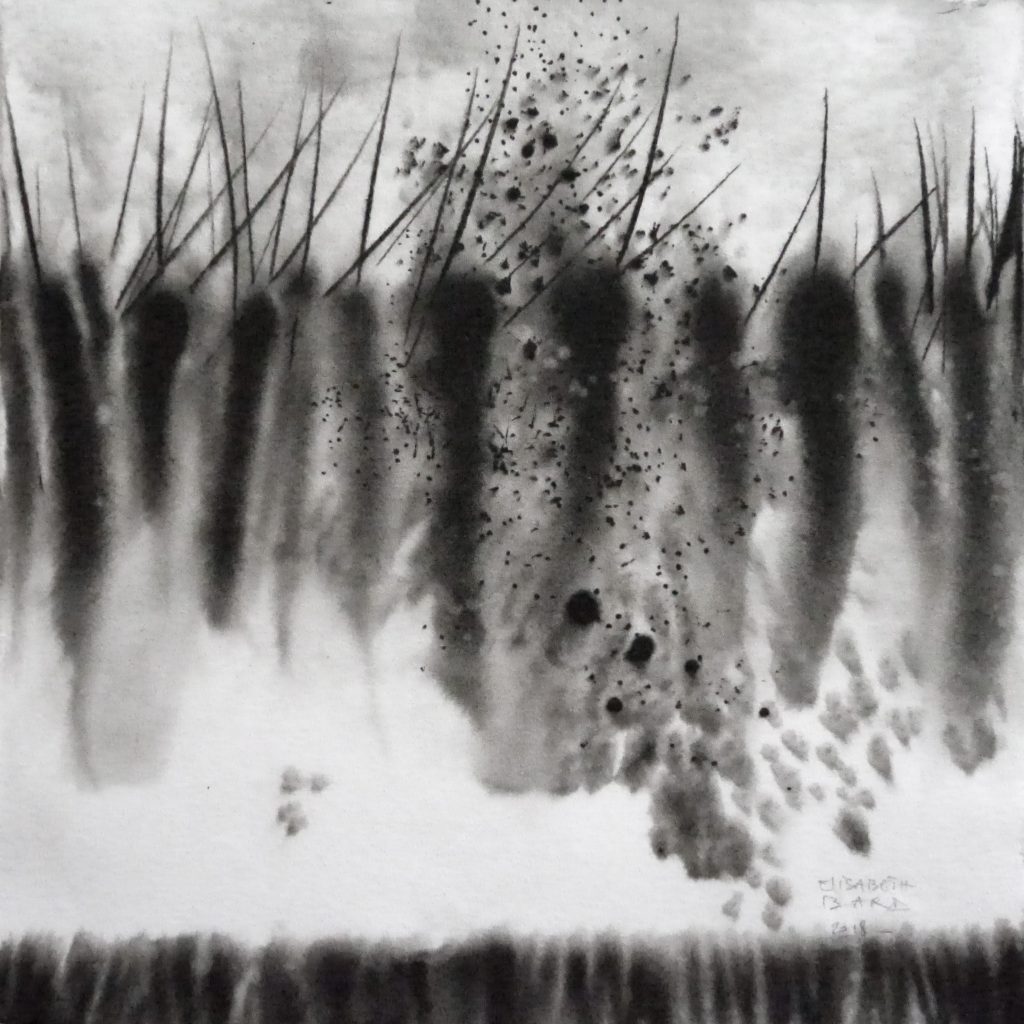

et les peintures d’Élisabeth Bard.

Vous savez qu’il y a des mers en argent ?

Feu la nuit, Laura Tirandaz

Des mers dans lesquelles se jettent de grands fleuves et nous on est là…

Vous avez bien fait de venir vite, j’ai fait un peu de ménage depuis la dernière fois…

même si on commence à se connaître.

Ma mère vous aime bien.

La Pièce

Présentation

Dans un lotissement près d’un lac, une jeune fille attend sa mère qui rentre de plus en plus tard. Deux garçons livrent à vélo, sillonnent les quartiers, s’arrêtent parfois chez elle. Tous ont connu Linda, partie subitement vivre à l’étranger. A-t-elle réussi à s’enfuir de cette ville en décrépitude ? La fuite est-elle la seule issue qui s’offre à eux pour ne pas perdre leur jeunesse, pour ne pas finir comme leurs parents ? Un matin, une méduse s’échoue sur la plage du lac. Quelques jours après, elles se sont multipliées.

Nina

Artavazd

Victor

La mère de Nina

Le père de Victor

Le docteur

Le client

Tous les acteurs prennent en charge les moments de narration.

Chaque tiret indique un changement de narrateur.

Extraits de la pièce

Prologue

– Dans une de ces maisons en crépi, avec une petite véranda devant, un genre de porte-fenêtre.

– Elles se ressemblent toutes, avec la même couleur, coquille d’œuf.

– Des niches devant, parfois des jouets abandonnés…

– Les enfants ont grandi oui…

– Ou ils n’ont pas rangé leur bordel.

– Des maisons cadenassées, une seule place de parking.

– Des maisons à divorce.

– Le quartier commence à changer, les gens partent.

– Le portail est ouvert, elle n’a pas rentré complètement la voiture.

– Elle ne sort pas, reste immobile.

– Quelques flocons tombent encore des arbres.

– Elle a les mains sur le volant, la portière ouverte.

– Il ne neige plus sur la colline mais ça ne fond pas encore.

– La neige tout le long du chemin, sur les buissons, les boîtes aux lettres.

– Elle a baissé la tête, les cheveux emmêlés.

– Sa fille la regarde.

– Elle est dans la maison et regarde sa mère qui bouge à peine.

– Elle se dit que demain ce sera verglacé et qu’il faudra sortir de la maison à petits pas. Ne pas tomber, ne pas glisser, essayer du moins.

– Elle est encore toute jeune, très brune, une petite silhouette derrière une vitre.

– Elle regarde sa mère dans la voiture, attend de voir si elle se décide à en sortir.

– Tout ça se passe en janvier, février ; après les fêtes, c’est sûr.

– C’est la dernière neige qu’on verra cet hiver.

– La mère et la fille habitent seules dans cette maison, presque semblable aux autres.

– Une de ces maisons en crépi où naissent les plus grands traîtres, ceux qui rêvent de mettre le feu à la balançoire, au portail électrique.

– Putain de portail électrique qui se ferme mal.

– Il grésille et reste un peu ouvert.

– La fille le répare souvent.

– Le portail ouvert ou fermé, les voisins peuvent les voir, voir cette maison où elles ne sont plus que deux, l’allée, le jardin à l’abandon.

– Voir la mère démarrer bruyamment, rentrer tard ou tôt comme ce jour-là, voir sa fille l’attendre, laisser la lumière allumée.

– Elle détourne les yeux, elle allume le gaz et attend l’odeur du café qui aidera sa mère, qui les aidera l’une et l’autre à commencer cette journée.

– Le ciel est blanc, laiteux, on ne saurait dire l’heure.

– Il y a des traces d’eau sur la neige, elle commence déjà à s’abîmer.

– La fille regarde sa mère dans la voiture et se dit qu’il y a un moment où il faudra aller la chercher. Il faudra prendre soin d’elle, la protéger du froid.

– Rentrer sa colère.

– Il reste peu de temps avant de partir, avant de quitter les crépis et les neiges sales.

Nina. – Maman… (un temps) Relève-toi. (un temps) Maman…

La mère de Nina. – Qu’est-ce que vous avez tous à m’emmerder aujourd’hui ?

(…)

Victor. – Tu as ouvert une autre boîte ? Mais t’es pire que les chiens, y a déjà une boîte ouverte et toi tu vas prendre les clopes dans la boîte neuve !

Artavazd. – On n’aura pas d’autres arrivées alors il faut bien fumer… Toutes ces cigarettes tournées par des petites mains, qui traversent la moitié du monde pour arriver dans ta bouche, ta jolie bouche de joli Victor qui aime le travail bien fait. Et le client, il fumera, quoi que tu lui colles dans le bec, il fumera, les routes de chez moi et les traversées des bateaux clandestins. Et la fumée ira caresser les camions des routiers ou les murs des belles maisons.

Victor. – Fume les boîtes déjà ouvertes. T’as des manières de gosse de riches et un vélo de miséreux.

Artavazd. – Je suis le moins payé de vous tous.

Victor. – Parce que tu livres moins vite.

Artavazd. – Je regarde le paysage.

Victor. – Arrête de narguer les autres, c’est pas parce que t’as moins à perdre que tu vaux mieux.

Artavazd. – Moi aussi tu me manqueras.

Victor. – Sèche-toi plutôt les cheveux, espèce de cinglé.

Artavazd. – C’est pour toi que je suis revenu, j’ai eu l’impression que tu m’appelais. Il fallait remonter à la surface pour te revoir…

Victor. – Je comprends pas ce que ça t’apporte d’aller au fond. Y a rien au fond du lac, rien, on le sait, on a assez plongé là-dedans.

Artavazd. – C’est pour toi que je suis revenu, que ça te plaise ou pas.

Victor. – Mais arrête ça ! C’est à cause de ce genre de conneries qu’on en est là ! Tu emmerdes les gens en disant des trucs pareils et après c’est moi qui dois me battre ! Tu cherches les coups ou quoi ? Déjà qu’il ne reste plus rien à vendre et puis toi tu te balades toujours comme si t’étais le châtelain du coin… Qu’est-ce que j’ai à me coller avec des gens pareils…

– Victor sort du cabanon. Il s’éloigne, durcit le dos.

Artavazd. – Il sait que je le regarde sortir de la maison. Et moi ça ne me dérange pas, j’aime bien regarder les gens qui me tournent le dos.

[…]

L’autrice

Laura Tirandaz

Laura Tirandaz écrit du théâtre et de la poésie. Elle a suivi des études de dramaturgie à l’Ensatt. Certaines de ses pièces sont éditées chez Théâtre Ouvert et aux éditions Théâtrales. D’autres sont traduites en allemand, tchèque et espagnol. Ses recueils de poésie Sillons et Signer les souvenirs sont parus chez Æncrages & Co. Elle a traduit avec Ardeschir Tirandaz l’œuvre de Forough Farrokhzâd pour les éditions Héros-Limite (Une autre naissance, 2021). Elle a réalisé des documentaires et créations sonores pour Arte Radio, la RTBF et France Culture.

Entretien avec Laura Tirandaz, par Marie Cléren & Matthieu Salmon

Peux-tu revenir sur la genèse de ton projet ? Comment est née l’idée de Feu la nuit ?

J’ai toujours l’impression de mentir un peu quand je raconte la genèse d’un texte, comme si j’ordonnais a posteriori une succession d’intuitions mêlées à des affects du quotidien. Il me semble surtout avoir écrit à partir de ce titre, Feu la nuit, qui est venu lors d’une tentative d’écriture automatique, trois mots qu’il a fallu fixer, regarder en face, déployer sans diluer. Si je recoupe les quelques souvenirs de cette période où j’ai commencé à écrire le texte, je peux me rappeler ce prénom, Artavazd, que j’avais trouvé magnifique. Il s’entremêle dans ma mémoire aux images en noir et blanc du film-poème Les Saisons d’Artavazd Péléchian. Je me souviens de cette séquence où des hommes descendent une pente enneigée comme un toboggan, tenant dans leurs mains des brebis passives et fragiles qui leur échappent… Il y a aussi la présence d’Arthur Adamov en filigrane, et derrière lui, la figure du prince déchu, du roi en sandales qui arpente les chemins de son royaume. Ou plutôt un apatride, et qui, dans ce cas précis, n’en éprouve aucun regret. Je repense à cette phrase incroyable de Marguerite Yourcenar sur la liberté vertigineuse de celui qui n’a pas d’attaches : « (…) être un homme nouveau, et un homme seul, fort peu marié, sans enfants, presque sans ancêtres, Ulysse sans autre Ithaque qu’intérieure ». J’ai commencé à écrire avec ce genre de paysage derrière moi. Et puis je me suis souvenue qu’Adamov adorait faire du vélo pieds nus pour se blesser les pieds, pour se faire du mal ; et je regardais dans les rues tous ces jeunes livreurs à bicyclette qui vont au plus vite, contraints à cette activité précaire, portant et livrant ce que d’autres mangeront, risquant de se faire faucher au premier virage… Les choses changeront peut-être le jour où on comptera les morts, m’a dit un jour un ami à leur sujet… La phrase est restée.

Quelques indices permettent au lecteur d’ancrer précisément un personnage dans l’espace ; Artavazd est originaire d’une région bordée par la mer Caspienne. En revanche, le lieu où se déroule l’histoire reste plus mystérieux. Quel est le sens de cette indétermination ? Quels sont les paysages qui l’ont inspiré ?

J’habite à côté de Lyon et près de là, il y a le lac de Miribel Jonage, où je suis allée souvent plus jeune. Je me souviens de la plage avec des galets pointus et ses chemins tout autour, parfois avec des préservatifs, des sacs plastique. Il ne s’agit pas d’un ancrage précis, mais d’un entremêlement de différents souvenirs, sensations et fantasmes sur les rives, qu’elles soient lointaines ou proches. Celles qu’on quitte ou auxquelles on accoste. Pour la Caspienne, c’est autre chose. C’est une mer intérieure à laquelle j’ai rêvé pendant de longues années, un endroit inaccessible, presque mythique. J’ai pu enfin y aller il y a deux ans. Je me souviens d’une femme traçant une ligne dans le sable sous mes yeux : ici ! tu vois, c’est là où la mer s’arrêtait quand j’étais enfant. Et nous regardions toutes les familles assises là où cinquante ans plus tôt il y avait de l’eau.

Que représente le lac pour toi ? Et les méduses ?

Je ne saurais pas dire de manière univoque ce que le lac représente, disons que je n’écris pas en ayant en tête une signification précise que je flouterais ensuite. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est le fantasme de ce qui se cache au fond de l’eau, au-dessus de quoi nous nageons… Il y a souvent dans mes textes une menace de la nature, quelque chose qui peut violemment constituer une autre échelle pour l’homme. Qu’il s’agisse de la taille ou du temps. Derrière les vitres d’un aquarium, je regardais les méduses, ce monde de filaments et de voiles blancs, qui s’inquiète si peu de nous et qui nous survivra. Un monde élégant, doux, intouchable… Les bêtes venimeuses me plaisent et m’inquiètent bien évidemment. Comme cet espace du négatif et du gouffre, celui qu’on craint et qui nous aimante. Il me semble qu’on risque beaucoup – collectivement et individuellement – à vouloir gommer les espaces négatifs qui nous constituent.

[…]

Découvrez l’intégralité du cahier

Laura Tirandaz

Extraits de Feu la nuit, de Laura Tirandaz

Entretien avec Laura Tirandaz, par Marie Cléren & Matthieu Salmon

Restaurer l’imaginaire, entretien avec Magali Reghezza – géographe, par Simon Grangeat

Sur la rive, poème de Sohrâb Sepehri

Pulsée, peintures d’Élisabeth Bard

Feu la nuit a été lue au Festival de La Mousson d’été en 2020 et captée par France Culture.

En 2021, Feu la nuit a été sélectionnée par le festival Primeurs de Sarrebruck (prix de la meilleure pièce).

La pièce a été traduite à cette occasion en allemand, par Mira Lina Simon.