Ils sont là, sur l’herbe encore mouillée de la rosée, le sang mêlé aux gouttes apparues dans la nuit.

On a égorgé les lapins, Marine Bedon

La Pièce

Extrait de la pièce

Annie. – (dans la cuisine) On a égorgé les lapins. Ça a dû se passer cette nuit. On leur a taillé le cou, au couteau sans doute, d’un coup franc. Ils gisent devant le clapier. Et on n’a rien entendu. Ils sont là, sur l’herbe encore mouillée de la rosée, le sang mêlé aux gouttes apparues dans la nuit. C’est quelque chose d’étonnant, les gouttes qui apparaissent comme si elles sortaient du sol. Pas la pluie : la rosée. Pas l’eau qui tombe du ciel, qui va des nuages jusqu’à la pelouse, mais l’eau apparue d’elle-même, tout fraîchement née de l’intérieur des feuilles. Comme si, chaque nuit, l’herbe, les fleurs, exaltaient l’eau qu’elles s’efforcent de puiser dans la journée. Ça oblige à enfiler des sandales, le matin, quand il faut nourrir les lapins. C’est assez encombrant.

Mais la rosée ne posera plus de problème : on ne nourrira plus les lapins.

Cette nuit, on les a égorgés. Tous.

Quelqu’un a emporté un couteau dans son sac à dos, ou dans sa poche, si le couteau n’est pas trop gros. Quoique l’entaille laisse supposer qu’il ne peut pas rentrer dans une poche – en tout cas pas une petite poche. On a pris soin de bien choisir un couteau, avec une lame suffisamment grosse pour qu’elle puisse sectionner l’artère d’un coup sec, mais suffisamment petit pour qu’il puisse rentrer dans une grande poche – on s’est sûrement dit qu’il serait plus prudent de ne pas s’encombrer d’un sac à dos.

S’il faut grimper une murette, ou prendre ses jambes à son cou. Si le propriétaire des lapins entend quelque chose et s’apprête à sortir de sa maison, ou de la ferme qu’il n’a pas quittée parce qu’une vache vêlait.

On a donc pris soin de choisir, dans le tiroir du meuble de la cuisine, un couteau qui serait, pour l’occasion, un bon couteau. Un couteau qui pourrait égorger un lapin. En silence. On ne peut pas se permettre que le lapin crie. Les lapins crient-ils seulement ? Sûrement non. Ils couinent, doucement. Trop doucement pour alerter Joannes. Joannes a le sommeil lourd. Surtout après l’avoir fait. Il s’endort très vite et, rapidement, se met à ronfler. Les hommes font plus de bruit, la nuit, que les lapins qu’on égorge.

On avait donc pris soin de choisir un couteau et on avait pénétré dans la cour, en pleine nuit, avec l’intention d’égorger les lapins. C’est un fait. Il existe quelqu’un comme ça.

[…]

L’autrICE

Marine Bedon

Marine Bedon est autrice et comédienne. On a égorgé les lapins est son premier texte dramatique, soutenu notamment par Artcena et la SACD Beaumarchais.

Publiées aux Éditions Espaces 34, ses pièces Retour à X et

Reçue s’ancrent dans un monde rural, souvent agricole ; elle crée Reçue avec sa compagnie Jamais la neige. Elle a écrit pour le metteur en scène Julien Bouffier, et joue pour d’autres compagnies. Elle est par ailleurs agrégée et

docteure en philosophie.

© Raoul Gilibert

Entretien avec Marine Bedon, par Lionel Navarro

Existe-t-il des lignes de force, des permanences, dans ton théâtre, du point de vue thématique et du point de vue strictement

dramaturgique ?

Toutes mes pièces s’ancrent dans un territoire rural, c’est sans aucun doute une constante dans mon travail. J’ai grandi entre

un village de la plaine céréalière du Forez et un village de moyenne montagne où je passais mes week-ends et une partie de mes vacances avec ma mère et mes sœurs, dans la ferme de mes grands-parents. Les voix de On a égorgé les lapins représentent un peu le choeur des voix de mon enfance et de mon adolescence. Comme beaucoup, j’ai quitté la campagne pour poursuivre mes études, et pour travailler, mais j’ai toujours gardé le lien avec elle – il n’est pas exclu que je retourne

y vivre à l’avenir. La question du territoire, de ses déterminismes, comme de la transmission entre générations, me passionne.

Nous sommes faits et faites de ces territoires où nous avons grandi, qui ont façonné une partie de notre identité, de nos aspirations, que ce soit dans une forme de continuité ou de rupture. Mes pièces parlent toutes, à leur manière, de cela. D’où nous venons et de ce que nous en faisons, dans une société où les productions culturelles sont encore majoritairement

faites par et pour une partie urbanisée, et souvent bourgeoise, de la population (même si, bien sûr, les choses changent,

et je ne peux que m’en réjouir). Il m’intéresse de construire des histoires qui s’articulent à des problématiques ancrées dans la ruralité, plurielle – agricole, mais pas seulement.

Aussi, il y a une récurrence de l’enquête, même si elle prend des formes diverses. Sans doute, et cela s’éprouve dans la dramaturgie, l’enquête et sa résolution ne sont pas le cœur de mon écriture, mais elles participent à la façonner tout de même. Je suis une grande lectrice d’Agatha Christie et j’aime la disposition d’esprit dans laquelle nous plongent ses histoires. Le mystère, le doute, la paranoïa parfois (le coupable peut être n’importe qui !). Dans On a égorgé les lapins, j’ai aimé me demander, en écrivant la pièce : mais qui a tué ? C’est la pièce elle-même, après en avoir terminé l’écriture, qui

m’a soufflé à l’oreille qui avait fait le coup. Ou plutôt qui pouvait l’avoir fait. Ou, mieux : qui j’aurais aimé que le coupable soit… J’aime l’idée que les lecteur·ices et spectateur·ices partagent cette forme d’excitation et d’inquiétude en écoutant ce chœur de personnages.

Tu évoques ta passion pour la question du territoire, de ses déterminismes, comme de la transmission entre générations. Peux-tu en dire plus sur toi qui éclaire ton écriture ?

Comme beaucoup d’entre nous, dans un pays au fort et riche passé agricole, mes grands-parents ont été paysans, leur dernier

fils a repris la ferme (et on ne sait pas qui la reprendra après lui). Ma grand-mère compte parmi celles qui auraient aimé faire

des études, mais qui n’ont pas pu. Je porte dans ma chair ce qu’elle semblait vivre comme un échec, et une frustration. D’une

certaine manière, mon parcours est comme la revanche de ma grand-mère. Elle a beaucoup hanté le début de mon travail comme si elle avait encore des choses à dire – elle est décédée aujourd’hui – à travers moi, qui avais appris à écrire. Comme si mon rôle avait été de porter une parole, celle de la paysanne et d’autres femmes qui, comme elles, n’avaient pas eu d’histoire, ni de passé, faute de parole consignée. Annie, dans On a égorgé les lapins, a une voix qui aurait pu être la sienne. Elle mérite qu’on transmette son histoire, comme ont partagé leur histoire les hommes bourgeois et érudits qui avaient le temps, et qui avaient appris. Aujourd’hui, je peux le faire, j’ai appris. Quant au temps, je le trouve, même s’il manque. Sans doute

cette transmission s’est-elle imposée avec d’autant plus de force quand j’ai rejoint le monde de la bourgeoisie intellectuelle. Il est arrivé que certain·es de ses représentant·es manifestent un mépris si fort pour les personnes qui n’avaient pas leur bagage, leurs habitudes, ni leurs références culturelles, et de façon si inconséquente et inconsciente, que j’en ai éprouvé du chagrin, et une colère profonde. Bien sûr il ne s’agit pas d’opposer la méchante bourgeoisie à la gentille paysannerie – qui n’a pas disparu, même si elle se maintient au prix d’une lutte quotidienne –, mais d’essayer de mettre le doigt sur les lieux de l’incompréhension, du fantasme d’un côté comme de l’autre, des rencontres possibles et existantes, et sur les enjeux

nouveaux émergés d’un partage de territoire. Cette question m’intéresse particulièrement, celle des rencontres et des conflits

possibles entre les différents habitants et habitantes des campagnes françaises : les « autochtones », les néo-ruraux aux histoires

et parcours divers, les « revenus ».

[…]

Découvrez l’intégralité du cahier

MARINE BEDON

Extraits de On a égorgé les lapins, de Marine Bedon

Entretien avec Marine Bedon, par Lionel Navarro

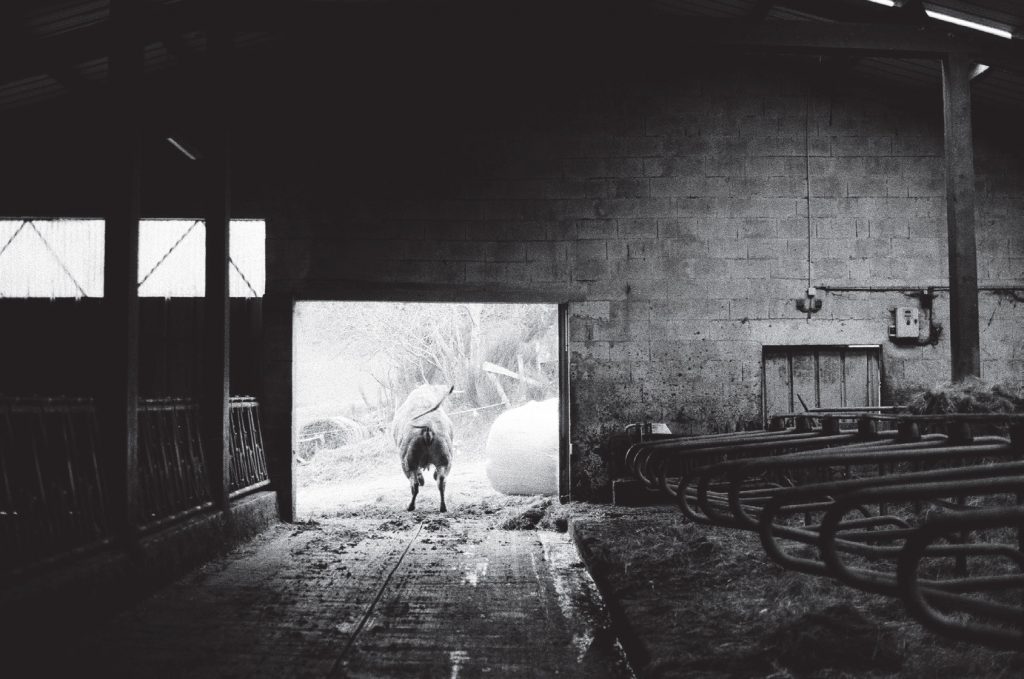

Route des fougères, photographies argentiques d’Eva Bedon

Entretien avec Marion & Laurent Pinatel, par Élise Blaché